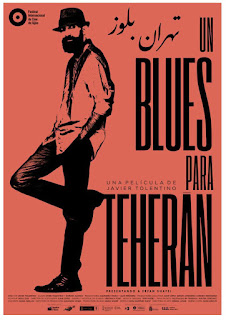

La más honda verdad es la alegría. La frase, que probablemente ya conozcan, es del poeta Claudio Rodríguez: “Aunque sea muy dolorosa [...] / siempre, siempre / la más honda verdad es la alegría”. He pensado en estos versos mientras veía las hermosas imágenes de Un blues para Teherán de Javier Tolentino. Es una película que no te esperas, como no te esperas encontrar la edición limitada de un cómic que hace tiempo has extraviado, como no te esperas cruzar la meta de lo que era (parecía) imposible. La alegría que recorre sus fotogramas es la alegría de un director enamorado de un país y de su gente. Pero si alguna virtud tiene la ópera prima de Tolentino —y tiene unas cuantas— es la de jugar siempre sus cartas boca arriba. Nunca, en ningún momento esconde su pretensión de construir un discurso parecido al de buena parte de las películas de los directores iraníes que admira, como Abbas Kiarostami, Jafar Panahi o Bahman Ghobadi, entre otros. Al igual que las obras de estos cineastas, Un blues para Teherán es una película en la que la mano del director “no se nota”, lo que redunda en una mayor verosimilitud y credibilidad, factor al que no es ajena la elección de su protagonista fuera de los círculos profesionales, para conseguir la identificación del espectador con el mismo. La película de Tolentino, como la de la mayoría de los directores a los que rinde homenaje de manera indirecta, se mueve entre la ficción y el documental. O, dicho de otra manera, la ficción del argumento se acopla con exactitud precisa al “reportaje” real sobre los paisajes y calles de Teherán y los problemas de sus habitantes, personificados en un joven kurdo, Erfan Shafei, aspirante a director, músico y poeta, que vive escindido entre la tradición y la modernidad. No obstante, la elaborada simplicidad de que hace gala Tolentino en Un blues para Teherán oculta una permanente labor de estilización, de síntesis. Entre el realismo y la parábola humanista y ecologista, Tolentino combina elementos del melodrama genuino, primigenio —su película nos lleva de vuelta a la relación entre melo (del griego mélos “canto con música”) y drama—, con toques de humor y poesía, subrayados por las canciones tradicionales persas que se escuchan a lo largo de la película. Algunos podrán objetarle a Un blues para Teherán que tome un falso aire de cine verité, que se proponga como un producto documental (un arte de vivir) más que de ficción, pero lo que nadie podrá negarle es su enorme capacidad para provocar la emoción, el sentimiento, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, de comprender su visión de la realidad, y todo gracias a la fuerza de unas imágenes que, por una vez, preferimos decididamente sencillas, francas, conciliadoras, a hueramente convencionales. Pero lo verdaderamente interesante a mi juicio de la película de Tolentino es que para hacer creíble su historia lo que busca por encima de todo es crear un ambiente en el que sus personajes puedan moverse a sus anchas pese a la falta de libertades, sobre todo en lo que a la mujer iraní respecta. Contrariamente a lo que sucede con otros directores noveles, Tolentino apuesta en su debut como director por un cine que trata al espectador como un adulto, algo que prácticamente ha desaparecido de las pantallas. De ahí que Un blues para Teherán sea una película inclasificable o, utilizando la feliz expresión que el crítico francés Michel Delahaye dedicó a París nos pertenece de Jacques Rivette, un “aerolito, una entidad irreductible a toda filiación”. De lo que no cabe duda es de que, después de ver la película, Teherán nos pertenece. He aquí, sin tapujos, el mejor retrato de una ciudad —y de un país— que sirve a la vez de combustible creativo y de antídoto frente a fundamentalismos irracionales.

Texto de presentación de la película Un blues para Teherán de Javier Tolentino en la Filmoteca Canaria, el día 26 de febrero de 2021, en Las Palmas de Gran Canaria